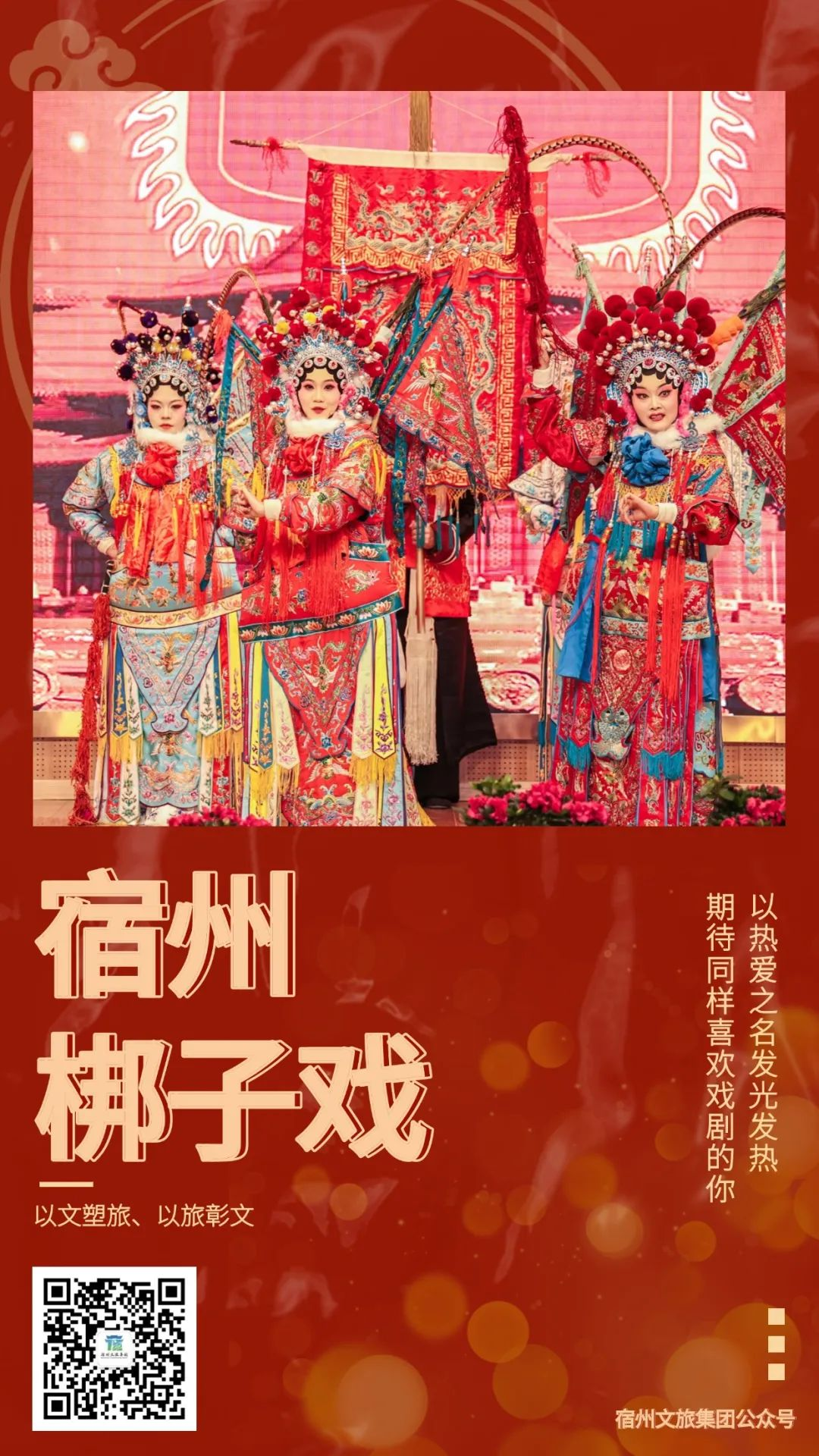

梆子戏

传承非遗文化丨走进宿州梆子剧团

作为皖北平原上的一颗的非遗明珠

梆子戏活跃在安徽地方戏剧的舞台上

已有100多年的历史

深受人民群众的喜爱

在民间称“高梆”

它的唱腔高亢激昂、朴实大方

表演形式丰富多彩 翻跟头 刷花枪 令人目不暇接

在这里,先后涌现出

著名梆子戏表演艺术家张福兰

全国梅花奖得主张晓东等~

皖北为历代贸易运输的主要通道之一,山西人来皖北经商为时甚早,我省著名花戏楼就建在亳州市的山西会馆内。这些山西商人,经营典当、钱庄行业,在皖北境内具备了较强的经济实力,他们长期定居皖北,使山西的戏曲和班社自然也流入皖北,甚至在不少剧目中也反映当时山西商人到皖北等地做买卖的情形。诸如《奇错》、《马古驴换妻》等。因此,四大古老剧种之一的“西梆”,早期流入淮北地区后,受到当地文化、方言、习俗的影响,加上当地及其他戏曲形式的影响。也就顺其自然地逐步演变成今天的淮北梆子。淮北梆子民间称“高梆”或“东路梆子”。据传说,明朝的正德年间(公元1506---1522)山西的蒲州梆子就流传到安徽的北部砀山、萧县一带,长期以来受到当地语言和风俗的影响,逐渐形成了独特的艺术特征和表演形式,但从古老的唱腔中和演出形式中,仍能看出淮北梆子和山西梆子之间的渊源关系。

淮北梆子在一百余年的发展过程中经历了以下两个阶段。

1、从简易化走向规范化。

明末清初,淮北梆子较易广泛流行,从演出形式上,已从场地,演变为高棚或高台(农村的太平车搭的高台),台上一桌二椅,有道具,有前后台之分,但规模不大。故有“一蟒一靠一官衣,半拉铰子一根笛”之说。随着捻军兴起,淮北梆子班遍 及城乡,当时在丰、沛、萧、砀、徐州一带老少爱听,男女皆唱,田间地头到处都能听到梆子腔的优美唱段。

2、从高台发展的舞台的阶段。

因淮河流域水路交通方便,农业发达,商贾云集,尤其清末民初时大帮船只,具有自己的管弦歌妓,他们往往停泊在大的码头,参与地方节庆活动,也有文人雅士与之欢聚。由于淮北梆子多以大架子戏为主,用人多,故称“大戏”。戏班号称“四蟒四靠四花脸,八个场面两箱管,掌班报单后台应,看守下处都齐全”。上演的剧目都是大本头戏。安徽和河南的结界处,两省的艺人争相现艺,互相搭班,淮北梆子一时颇兴旺。抗日战争时期,界首县曾有“小上海”之称,河南名艺人相继到此演出,对淮北梆子影响很大。

淮北梆子戏剧种特征

淮北梆子演唱用枣木梆子击节,唱词多用衬字,曲调中吸收了淮北的灶王戏、坠子翁、鼓书说唱、叫卖声以及劳动号子、船工号子等音调。唱腔高亢激越、朴实大方。

主体唱腔:淮北梆子的唱腔优美动听,曲调板式多姿丰富。它的主体唱腔是以“慢板、二八、流水、飞板”为其变化基础所构成。如“慢板、二八、流水、慢二八、大慢板、飞板等。它们风格性强,可塑性大,功能各异,变化丰富,每一种板式都可以自我构成各种大、小不等的完整唱段;并适应各类行当的演唱,表现情绪较为广泛,在诸类唱腔中居于主导地位。

辅助唱腔:一般都具有专用功能,个性居然,格调鲜明,表达感情各见其长,独具特色。如表现极度悲伤的“寒韵”、“哭滚头”;表现激动的“跺头”、“飞板”、表现幽默诙谐的“流水二八”、表现人物庄重的“原板”等。从速度节奏上来讲,有慢、中、快速之分,既有紧打慢唱,又有散唱清补。演唱大小嗓结合,连词帅腔。

淮北梆子的音乐伴奏是以板胡为主弦(主奏乐器)结合板三弦、月琴、二胡、扬琴,构成“四大件”包腔组,另外还配有中二胡、古筝、笛子、唢呐、闷笛、笙、大提琴等乐器。

主奏乐器板胡(业内人俗称瓢)形状类小圆碗。乐器杆和弦轴均为上等红木制成。共鸣筒为圆形,蒙以桐板。弓比二胡弓稍长、稍粗,配以白马尾、两根琴弦为纯四度宫音。

淮北梆子的打击乐有板鼓、梆子、大锣、铙钹、小锣等。

叁角色行当

淮北梆子早先角色简单,只能演一些小生、小旦戏。后来角色行当渐全,大体分为生行、脸行、旦行三大行,另有很细的分工:

1.生行分为老生、铁生、小生。其中,老生又细分为虎头外角和老生头两种。小生又细分为文生、武生、穷生、帅生、娃娃生等。![]()

2.脸行分为大红脸、二红脸、三红脸、马上红脸。

3.旦行分为花旦、小旦、刀马旦和老旦等。

喷口

梆子戏术语。指念白或演唱时,在字的开头发音稍晚,造成一种力的效果,喷放而出,记谱一般采用符号表示。

颤气

丹田不规则的颤动,引起气息与声音的连锁反应,应用于哭泣的唱腔。

钻底

梆子戏术语。指唱腔低于定调,或高拉低唱。不吃字,不嚼字,不裹字,不割字,字未咬清即放喉行腔,是为"吃字";韵母不纯即声颤气抖,是谓"嚼字";唇涩舌钝使音嗓肉阻,此乃"裹字";丹田不畅呈半嘶半哑,是谓"割字",均歌者之大忌也。

饱吹饿唱

包含有气息贮存与丹田生发的辩证关系,此一经验是老艺人们长期实践的总结。

撮口呼

音韵学上的四呼之一。凡韵头、韵腹是"ü"的韵母叫"撮口呼"。如劝(püan)、虚(xü)中的"üan、ü"。![]()

指人体脐下一寸左右的气海穴位,以此为核心,结合横膈膜、腹肌、腰肌、臀肌等集体肌群控制的气息,称之为"丹田气"。是支持发声、唱戏、行腔的气息力源。

倒字

指演唱中违反四声规律,而造成声调和字音调值错位的,称"倒字"。

刀不磨会锈,腿不练会皱。练功须持之以恒,间断谓之"歇功",歇功则出现肢体关节不灵,此所谓"回功"。

吊嗓

与琴师相结合,反复练习,以提高自己的演唱能力。

梆子戏术语。通用于戏曲界。指演唱中跟不上节奏,错了节拍。

旦行戏有《断机》《劝夫》《妲己》《陈妙常》等二十多出;

小生戏有《提寇》《换龙》《扬八郎》、《拜师》等十多出;

丑行戏有《花子拾金》、《双推磨》《小秃闹房》等十几出;

红脸戏有《跪坡》、《临潼关》、《斩子》、《过五关》等十数出;

黑脸戏有《铡美案》、《王莽篡位》等。同时还改编、创作了一大批剧目,如《寇准背靴》、《孟姜女》、《桑园会》、《穆桂英》、《楚宫恨》、《临潼关》和现代戏《两块花布》、《重要一课》、《大树参天》等。

安徽省宿州市梆子剧团,作为宿州文化旅游产业发展集团有限公司旗下的璀璨明珠,是一家具有深厚底蕴的国企艺术团体。

其作为专业戏曲艺术的摇篮,汇聚了戏曲、舞蹈、综艺、美术等多领域的精英人才。团队中,高级职称专家6名,副高职称同样6名,中级职称人才济济。2011年宿州市梆子剧团被认定为国务院颁发的第三批国家级非物质文化遗产“淮北梆子戏”项目保护单位,第十九届梅花奖得主张晓东被认定为国家级非物质文化遗产代表性项目传承人,张福兰、朱琴、营辉、李亚军则认定为省级代表性传承人,张凤云、刘玉玲、李玉苹则为市级代表性传承人。此外,李玉苹、杜云被评为全国十佳新人,人才辈出,星光熠熠。

宿州市梆子剧团在对外文化交流领域取得了显著的成就,曾受邀前往中国香港进行精彩演出,赢得了侨胞及国际友人的高度评价与赞誉。剧团在这一过程中,开创了全新的商业演出模式,在对外文化交流等多个方面展现了非凡的实力,不仅为宿州市梆子剧团赢得了极高的声誉,还在市场中占据了举足轻重的地位,具备了强大的票房号召力。梆剧艺术以其寓教于乐、高台教化的独特魅力,通过群众喜闻乐见的艺术形式,取得了卓越的社会成效。

改制后的宿州市梆子剧团,面对重重困难,迅速调整思路,不断强化创新意识与精品意识,在剧团历史上书写了多个首次的辉煌篇章。

-

添加微信公众号关注最新资讯

-

添加抖音号关注最新资讯

-

添加微信视频号关注最新资讯